初めての「地域診断」にチャレンジ!

2025/02/10

「地域診断」と聞いたら、あなたは何を想像しますか? 地域診断とは、地域を一つの対象として、さまざまな情報や活動を通じて地域特性や現状、地域の強みを把握し、その上で地域のニーズや課題を明らかにしていくプロセスです。

本学の保健師教育課程を履修する4年生は、公衆衛生看護学実習で保健所や保健センターに赴き、実習先の地域における地域診断を行います。既存資料の活用、地域を実際に歩いて情報を収集する「地区踏査」、そして既存資料では得られない住民や専門職の方々のお話など、さまざまな方法で地域の情報を収集し現状を分析します。

地域診断は、保健師活動において欠かせない技術ですが、看護師にも必要な視点です。病院を受診する患者さんは地域で生活している方であり、その方が住み慣れた家で療養生活が送れるよう支援するためには、その方が暮らす地域の特性やニーズ、課題を理解していることが求められます。地域の現状を的確に把握することで、より包括的で効果的な支援ができるようになります。

今回は、2年生の必修科目である「ヘルスプロモーション活動論」で、学生たちが初めて地域診断に挑戦しました。地域診断の対象地域には、本学が位置する稲城市を選定しました。5~6人のグループに分かれ、稲城市の住民の特徴(人口統計、歴史など)や、「サブシステム」と呼ばれる、物理的環境、経済、安全と交通、保健医療福祉、教育などの視点について、既存資料から収集しました。2年間通学してきていますが、あらためて調べてみると新たな発見が多くあったようです。

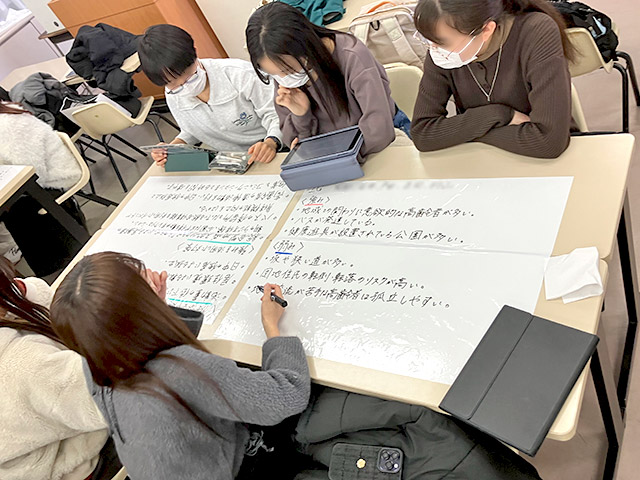

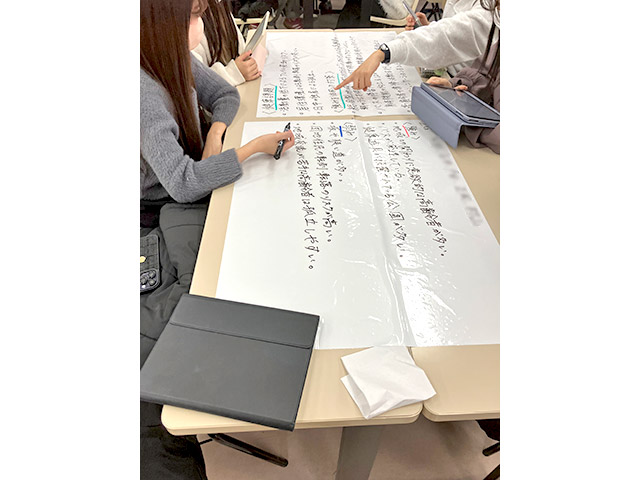

グループワークの様子

グループワークの様子

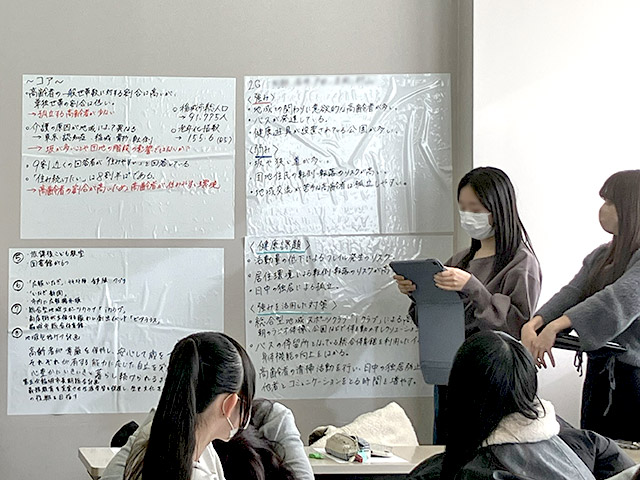

グループごとに、稲城市で生活する高齢者にとっての「強み」と「弱み」を分析し、そこから健康課題を3つ以上抽出しました。抽出した健康課題を解決するために、稲城市の「強み」を生かした対策も考え、最後は、自分たちが考えた稲城市で生活する高齢者の強み・弱み、健康課題、そして対策について発表し学びを共有しました!

発表の様子

学生は、今回の授業を通じて、次のような多様な視点で地域を観察する経験を得ました。

- 虫の目(緻密な視点)

- 鳥の目(俯瞰的な視点)

- 魚の目(流れを見る視点)

- コウモリの目(逆に見る視点)

これらの視点は地域診断をする際に重要な視点とされていますが、広い視野で物事を多角的に捉える力として、今後の人生にも役立つかもしれません。

3月23日(日)に開催されるオープンキャンパスでは、保健師教育課程の模擬授業を行います。興味のある方は、ぜひこの機会にご参加ください!

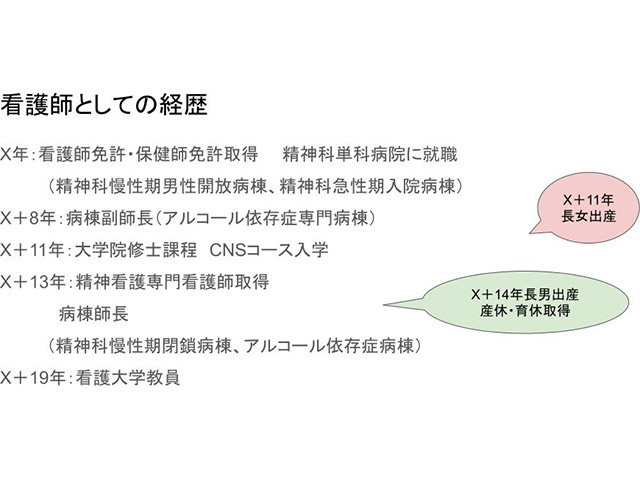

文責:西村 悦子