授業紹介 成人看護学

2022/11/07

成人看護学では、いわゆる「大人」を対象とした看護を学びます。

現行のカリキュラムでは、2年生から4年生にかけて主に3つの科目に分けて履修します。

成人看護学 学びの順番とその内容

- ①成人看護学Ⅰ(概論)※2年生前期科目

成人期における発達課題、健康問題及び予防や健康増進について総合的に学ぶ - ②成人看護学Ⅱ(急性期)※2年生後期科目

救急処置や集中治療管理、周術期にある人の特徴を理解し、苦痛緩和の重要性、生命維持や合併症予防に関する看護を学ぶ - ③成人看護学Ⅲ(慢性期)※3年生前期科目

慢性的な疾病や障害を持つ人への生活上のサポートや療養の自己管理を支援および人生の終末を迎える人への看護を学ぶ

成人看護学Ⅰを土台として、「急性期」「慢性期」といった、患者さんの健康障害の特徴に合わせた看護を学内で学びます。そのうえで、3年後期から4年前期にかけて、急性期、慢性期それぞれ3週間ずつ、病院での実習を行っています。

今回は今年度4月から7月に開講した「成人看護学Ⅲ(慢性期)」の学内での学習について紹介します。

成人看護学Ⅲは講義・演習(看護過程・看護技術)で構成されています。

講義

慢性疾患の特徴、経過及び治療、看護を知識として学習します。慢性疾患といってもたくさんの病気があるので、神経障害、呼吸障害など機能障害別に分け、実習で担当することが多い疾患をもつ患者さんの生活の変化や治療的特徴、看護をピックアップして講義を行っています。

看護過程演習

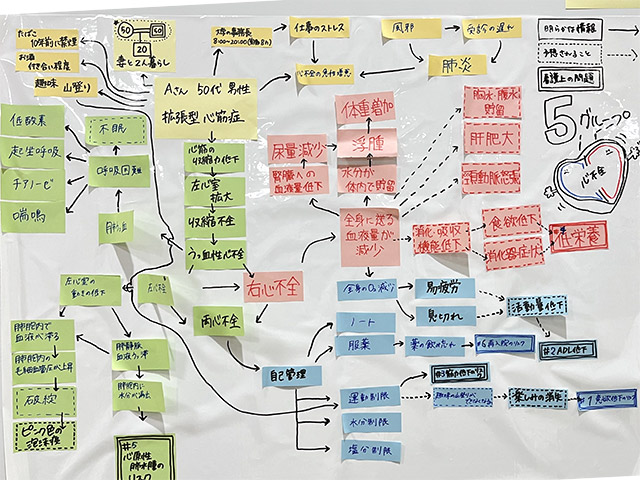

看護の思考と方法は看護過程で学びます。今年度の事例患者さんは慢性心不全をもつ患者さんです。学生は、事例患者さんについて動画と紙面で情報を確認し、事前にアセスメント(この患者さんに何が起こっていて健康上の問題や課題は何か、強みとして機能していることは何か)を考えて参加しました。

この演習はグループワークが中心です。グループ内で意見交換するために、事前学習を行ってからグループワークに参加し、皆で意見を出し合ったあと、グループとして意見をまとめ、発表しました。

関連図 グループごとに話し合いながら作成したあと、

発表会を行い全体で共有しました。

看護過程演習 ロールプレイ①

看護師になりきりってロールプレイを行いました。

看護師役、患者役ともに真剣です

看護過程演習 ロールプレイ②

説明内容などは観察者(チェック係)にも

チェックを受けながら行いました。

発表後は、ロールプレイを行いました。グループメンバーに患者さん役になってもらい、患者さんと生活の見直しを一緒に行ったり、不足していると考えられる知識を自作のパンフレットやチェックリストを用いて説明を行うなど、自己管理への支援を実践しました。

技術演習

慢性疾患を持つ患者さんも、さまざまな検査や治療を受けます。今年度は自己血糖測定・インスリン自己注射、呼吸訓練、PPE(個人防護具)の着脱などを行っています。必要な知識や考えてほしい部分、実施後の振り返りは「技術演習 学習ノート」で記録をしておきます。このノートはこの授業を終えてからも実習でも活用できるよう作成しています。

技術演習前・中・後に使用した学習ノート

それぞれの演習内容はこの中に集約されています。

本科目は必修科目であり、この科目の単位を修得することによって、病院での成人看護学慢性期実習の履修が可能になります。本科目を履修した学生は、すべての課題に対して真摯に取り組んでいました。

インスリン自己注射の体験

事前に考えてきた内容をもとに

自己血糖測定・インスリン自己注射について説明を行いました。

後期より、2年生は成人看護学Ⅱ(急性期)が開講されました。前期で学んだことを土台にして、現在学習しています。

3年生は9月末から領域別実習が始まりました。コロナ禍での実習では制限されることもありますが、今まで学んだことを生かして患者さんにあった看護を一つでも多く提供できるよう頑張っています。

- ※ 1年生よりカリキュラム変更に伴い、科目名は変更になります。学習する時期の変更はありません。

文責:成人看護学 長嶋祐子