「臨地実習Ⅳ」および「卒業研究」の授業紹介 ― 小学校児童を対象とした食育教材の開発 ― (大坂裕子)

2017/06/30

本学の臨地実習は、必修である臨地実習Ⅰ(給食経営管理論)・Ⅱ(臨床栄養学)に加えて、4年次に臨地実習Ⅲ(臨床栄養学)・Ⅳ(公衆栄養学/給食経営管理論)の選択科目が履修できます。管理栄養士国家試験受験資格の取得のためには必修科目の履修のみで十分ですが、「さらに違う分野の実習を体験してみたい。」「同じ分野でもっと踏み込んだ実習を体験してみたい。」という学生のニーズに応えるために、臨地実習Ⅲ・Ⅳを設けています。また、駒沢女子大学では、卒業研究に4年次の臨地実習(選択)を取り入れることにより、卒業研究をより充実することができるシステムが構築されています。今回は大坂研究室の事例を紹介させていただきますが、同様の試みは他にも多数行われております。学生にも、自分の研究成果が実際の現場でどう役立つのかを実感できることや、研究のためのデータ収集が容易になることなどから、このシステムは好評です。

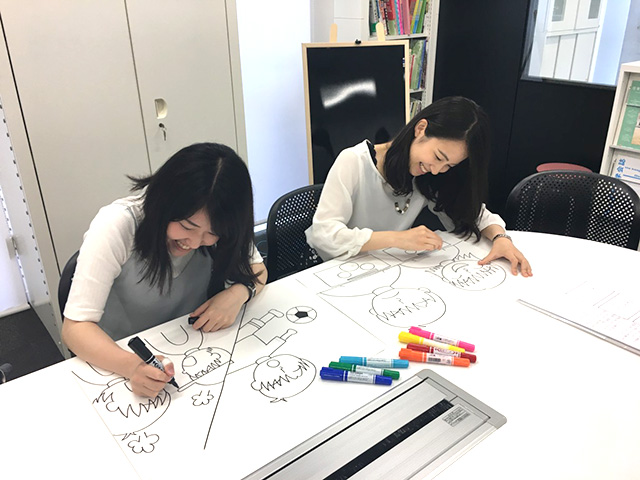

平成29年度の大坂研究室の卒業研究では、「児童を対象とした食育教材の開発」というテーマで、臨地実習Ⅳとタイアップした研究を行いましたので、ご紹介したいと思います。この研究では、オリジナルの食育教材を作成し、それを用いた栄養教育を実践することで、教材の有効性を検証しています。

研究室で紙芝居を作成中

紙芝居「やさいのきもち」の一部

履修学生のコメント

- 卒業研究では、大坂先生のもとで子どもへの食育教材開発を行っています。私自身食べ物の好き嫌いが多いことから、子どもたちが何とか好き嫌いしないでバランスよく食べてくれるようになることを願って、紙芝居「やさいのきもち」を作成しました。そして紙芝居の教育効果を考えるために、臨地実習Ⅳの実習先である八王子市立秋葉台小学校の1年生を対象に実演する機会をいただきました。子どもたちの前に立つと、皆紙芝居に興味津々でこっちを向いてくれていて、とても緊張しました。事前の練習で「1年生は聞いて理解するのに時間がかかるからゆっくり読んでね。」とご指導いただいたにも関わらず、緊張から早口になってしまったのが心残りです。しかし、読み終えた時は、3色食品群に反応してくれたり、「面白かった。」と言ってくれたりと、子どもたちの反応を肌で感じることができ、嬉しかったです。

実習中は、クラスにお邪魔して一緒に給食を食べさせてもらう機会もありました。ほとんどの子がおかわりをしていて残菜が少ないのが印象的でした。実際に実習することができたからこそ、「残菜を少なくするには学級担任の協力も必要である」というような、大学の授業だけでは学べないことをたくさん学ぶことができました。卒業後はこの経験を活かして、管理栄養士として食の大切さを伝えていきたいです。