「原稿用紙」から日本文化を考える

2021/12/20

石川 創

私たちは「原稿用紙〇〇枚分」と文字を数えます。現在ではワープロ書きすることも増えていますが、この数え方は変わっていません。

「原稿用紙」といえば、現在の私たちは、縦横の罫線で囲まれた、400字または200字のマス目からなる用紙を思い浮かべます。この縦横の罫線で囲まれた「原稿用紙」は、いつごろから登場するのでしょうか。

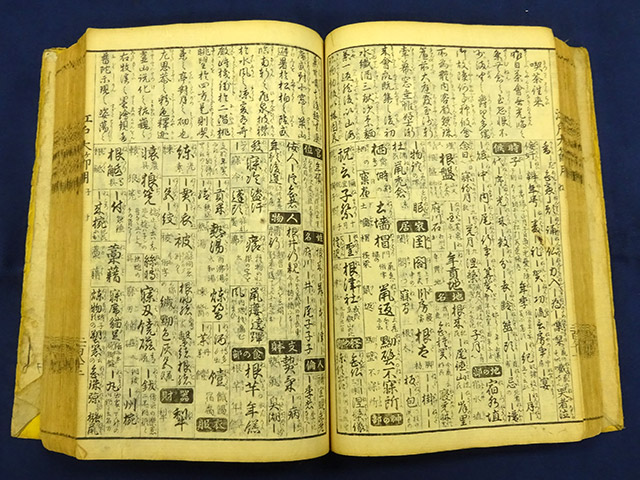

漢文で書かれた本(漢籍)は、行数や一行の文字数が等しく配置された印刷本でした。このため、江戸時代には漢文を書くときに、文字を等間隔で書くということが定着していたのです。そして、文字・行を揃えて書くための下敷きや罫紙もあり、江戸中後期には縦横に罫線を引いた用紙も販売されていました。

明治に入ると、縦横の罫線が引かれた「原稿用紙」が使用されるようになります。明治20年代には、坪内逍遥、樋口一葉、尾崎紅葉といった明治の文豪たちも原稿用紙を使用し、多くの作品が生み出されていきました。市販品だけでなく、自分用の原稿用紙を作ることもあり、夏目漱石は1行19字×10行の原稿用紙を特注していました。これは、当時の朝日新聞の組版に合わせたものです。

『吾輩は猫である』(1905-06年)には、主人(苦沙弥先生)が原稿用紙に筆で書きつけるシーンがあり、「原稿用紙」という語が一般的になっていたことがうかがえます。

もっとも、明治後期までは誰もが原稿用紙を簡単に手に入れられたわけではなく、文豪をはじめとする限られた人たちが使用していたようです。しかし、明治末から大正期にかけて、原稿用紙が求めやすくなり、一般の人々もそれを使って文字を書くことが当たり前になっていったと考えられます。

江戸時代には、漢文の筆記のために罫線の引かれた用紙がありました。明治期には、文豪たちが原稿用紙を使って小説を書くようになりました。そして明治末年ごろには、一般の人々にも広まっていったわけです。

このように、「原稿用紙」は明治以降の出版文化との関わりの中で大衆化されました。ワープロの普及により原稿用紙を使用する機会は減りつつありますが、現代社会においても、文字数を表す言葉として語り継がれています。「原稿用紙」は私たちの生活に深く根付いている日本文化といえるでしょう。