画文共鳴:文学と絵画が奏でるハーモニー ―中勘助『銀の匙』改訂本表紙図絵の場合―※1

2023/08/01

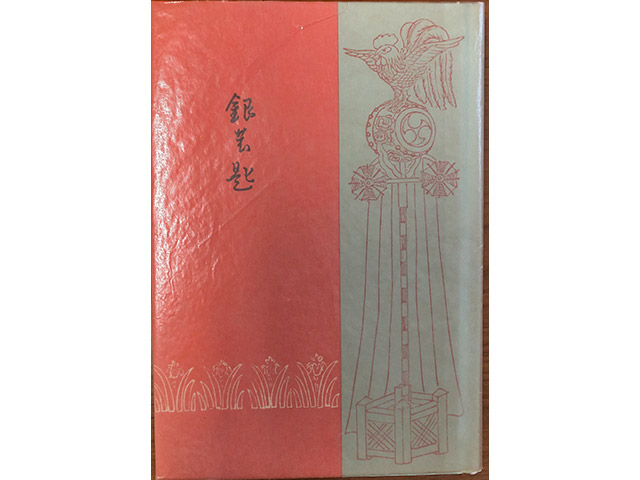

私が研究対象としている文学者の中に中勘助(1885年~1965年)という詩人・随筆家・作家がいます。中勘助は「自分の流儀」を貫いた人で、自分の作品、特に代表作である自伝的小説『銀の匙』の改訂と自著の装丁にもこだわりを持っていました。

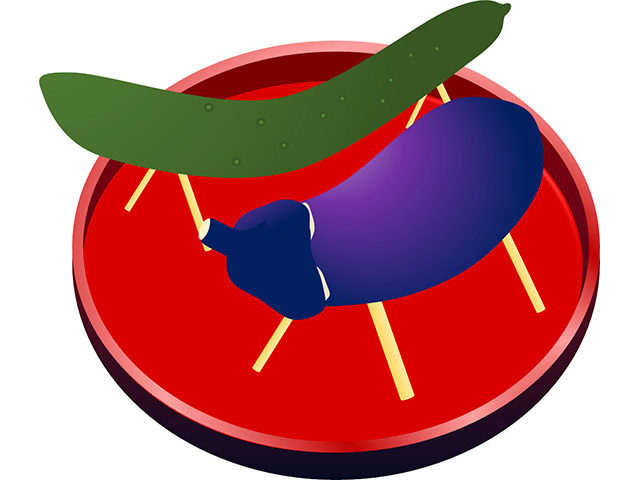

では関東大震災を一つの契機に中勘助が改稿に取り組み、その結実となった『銀の匙』改訂本(岩波書店、1926年4月)の装丁を見ていきましょう。図1の外箱は地色がラベンダー色、飛鳥文様を白色で抜いたデザインです。図2の表紙は朱色と青緑色の配色の中、朱色を背景に菖蒲の文様を白色で抜き、青緑色を背景に神田明神の祭礼に登場する諫鼓鶏の山車を朱色で描いたものです。諫鼓鶏とは、次のような中国の故事に依ります。

図1『銀の匙』外箱※2

図2『銀の匙』表紙※2

伝説上の大変徳の高い帝であった、堯、舜、禹の3名が彼らの施政について欠点や過失を指摘しようとする人民に対し、打ち鳴らすよう朝廷の門外に太鼓を設け、これを諫鼓と呼びました。しかし、彼らは善政を行ったので太鼓は鳴らされることなく、長年の間に苔むし、鶏の格好の遊び場になりました。つまり諫鼓鶏とは良き政治に基づく天下泰平の象徴と言えましょう。

図2の諫鼓鶏が図4「神田祭礼出シ尽」の諫鼓鶏と同じアングルで描かれていることが確認できます。図3の背表紙も「神田祭礼出シ尽」に描かれた幟旗上部に菖蒲を配置し『銀の匙』と作品のタイトルを旗に記したデザインです。

図3『銀の匙』背表紙※2

図4「神田祭礼出シ尽」

(一長斎芳久/川越市立博物館所蔵)※3

これらの神田祭モチーフ装丁デザインと『銀の匙』の中身である前篇九「明神様のお祭りの時は場所がらおそろしい景気で、町内の若い者が軒なみに紅白の花をうち、巴と日の丸の提灯をさげてあるく」という一文で始まる神田祭の風俗と主人公と伯母さんを巻き込んだ祭りの騒動を描いた文章は連動しています。

では、この表紙図絵はどのような経緯で作画され、デザインとして完成したのでしょうか? 「『銀の匙』の装丁は私の持ってゐる本を全部調べてみましたが気に入るものはもとより参考になるものも一つもないので目下家の者に色々図案をつくらせて居ります」(1926年2月10日岩波書店出版部宛書簡)と表紙図絵が家族の作画によることを匂わせています。

これらの図案のアイデアは中勘助が出したものの、実際に作画したのは鏑木清方の門人であり日本画の心得があった兄嫁の末子でした。菖蒲の図案や表紙の朱色と青緑色の二色の配色については清少納言『枕草子』読書体験の影響があるようです。装丁デザインに取り組む直前「こないだうち枕草紙をぼつぼつよみながら京都の(あの時分の)生活を想像してゐました」(1926年1月28日和辻哲郎宛書簡)と中勘助は記しています。

清少納言の『枕草子』には三十六段、二百八段、二百十三段、に菖蒲に関する記載があります。二百八段には、「五月四日の夕つかた、青き草おほくいとうるはしく切りて、左右になひて、赤衣きたる男のゆくこそ、をかしけれ」と端午の節句の前日に菖蒲を売り歩く男の赤衣と菖蒲の青との色彩の対比を清少納言は面白いと感じています。

この装丁デザインに対し「図案と色の配合、色を出すことは僕のほうがよっぽどうまいのだ」(1937年10月13日小宮豊隆宛書簡)と中勘助が自画自賛であったのは言うまでもありません。

木内 英実

- ※1 このエッセーは木内英実「『銀の匙』改定版に関する諸点」『日本女子大学大学院文学研究科紀要』<第14号>(2008年3月)の一部をエッセー向けに書き直したものです。

- ※2 図1〜図3に関しては2023年7月31日付にて株式会社岩波書店の利用許可をいただきました。

- ※3 図4に関しては2023年7月5日付にて川越市教育委員会教育長より特別利用許可をいただきました。