マサチューセッツ州ボストンを旅しましょう―文化交流論(日本とアメリカ)

2022/12/05

観光文化学類では、インタビュー形式で専任教員による担当科目の紹介をしています。次回オープンキャンパスでの体験授業の案内もありますので、ぜひご覧ください。第11回は羽鳥修先生による「文化交流論(日本とアメリカ)」です。

質問1:先生の自己紹介をお願いします。

羽鳥修です。専門はアメリカ合衆国の歴史、政治文化史です。授業は専門ゼミのほか「文化交流論(日本とアメリカ)」「世界のミュージアム」「異文化交流」などを担当しています。地図を片手にアメリカを旅行するのが楽しみの一つです。

質問2:紹介する科目の目的と特長を教えてください。

アメリカ合衆国は「移民の国」で、多人種・多民族国家です。従ってアメリカは、過去から現在に至るまで異なる文化が出会い、交錯するなかで、「アメリカ文化」が形成されてきました。「異文化交流Ⅰ・Ⅱ」は、イギリス系やドイツ系、イタリア系のアメリカ人など、いくつかのエスニック・グループを取り上げ、彼らが歩んできた歴史をたどりながら関連する史跡、ミュージアム、イベント等の観光資源を文化的視点から考察することで、「学びの幅を広め、奥行きを進化させる」ことが授業の特長であり目的です。

質問3:授業ではどんな工夫をしていますか。

エスニック・グループに関連するさまざまな観光資源やイベントを写真や映画、DVDで紹介することで、視覚的に「アメリカ旅」をしている雰囲気を味わってもらえるように心がけています。例えば、アイルランド系についてはセントパトリックデイやセントパトリック大聖堂を、またイタリア系についてはNYの街リトル・イタリーやサンジェナーロ祭を紹介・解説します。

毎回の授業後には感想や質問などを書く「コメントシート」を提出してもらい、次回の授業でフィードバックをします。その意味で、講義科目ですが一方的に知識を教えるのではなく、学生と教員による「参加型、双方向型」の授業を目指しています。

質問4:履修した学生の声を教えてください。

- アメリカは、多民族が暮らす国であることや、キリスト教の考え方があらゆる場所に反映されていることを学び、日本人の私にはない感覚や考え方をたくさん学ぶことができました。多様な移民が築き上げてきた“アメリカ”は社会の縮図であり、現在の日本が抱える問題を改善するために学べる部分がたくさんあると思います。

各場面で話される先生の体験談はとても面白く、教科書では学べないリアルを知ることができ、大変勉強になりました。私もいつかアメリカに行き、学んだことを本場で復習したいと思います。そして先生のように自分の五感で得た経験を伝えられる人になりたいと思いました。

毎回の丁寧なフィードバックのおかげで、学びをさらに深めることができ、勉強のモチベーションにもつなげることができました。 - 半年間の授業で、授業内で学んだことももちろん大きかったですが、授業を受講していて気になった点を授業終了後に自分で調べるという作業を行ったことでの学びも大変大きかったと思います。また、羽鳥先生が毎回フィードバックを授業冒頭で行ってくれたことも私の学びに大きくつながったと思います。他の学生が書いたレポートを見ることで、「こういう視点もあるのか」と新たな気づきを得たり、「他の学生も頑張っているから自分も頑張ろう」とモチベーションにつなげたりすることができました。加えて、自分の書いたレポートに対して、羽鳥先生が「ここはこういう考え方の方が良いんじゃないか」と軌道修正してくれるのを聞いてなるほどその考えはなかったなと反省することもできましたし、「こういう考え方良いね」と褒めてくださるのを聞いて、「頑張って良かった……次も頑張ろう」と次回への活力にもなりました。履修している授業の全てがフィードバックを返していただけていたわけではなかったため、毎回フィードバックを行っていただけたことに本当に感謝しかありません。

質問5:最後に高校生にメッセージをお願いします

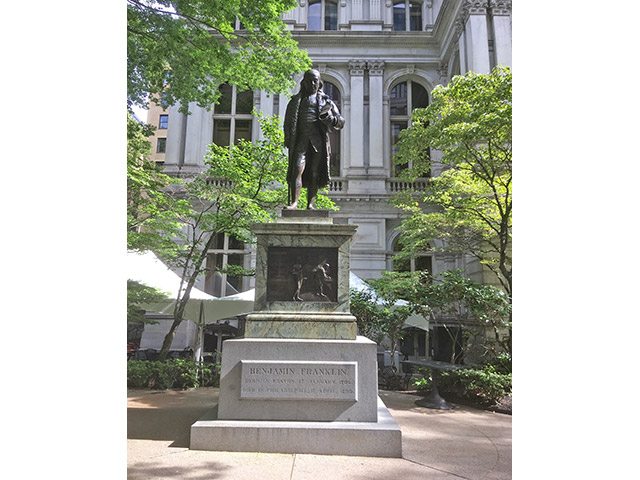

12月17日(土)にオープンキャンパスがあります。観光文化学類の学びに興味関心があればぜひ足を運んでください。体験授業のタイトルは「マサチューセッツ州ボストンを旅しましょう」です。