「羅生門」の下人の行方は……

2025/06/17

国際日本学科 松村良

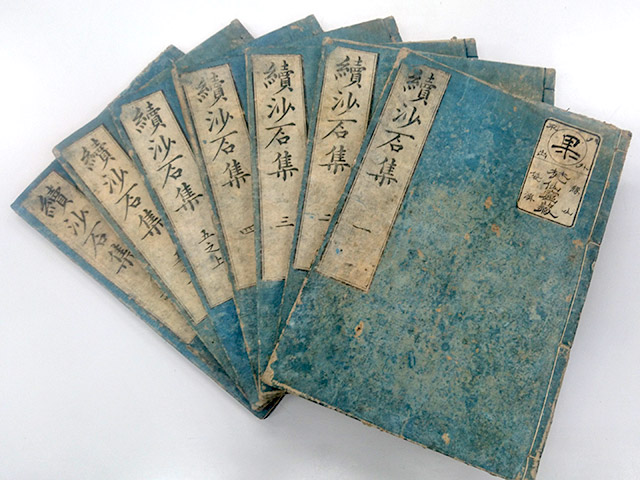

芥川龍之介の「羅生門」の書き出しは「或日の暮方の事である。一人の下人が羅生門の下で、雨やみを待つてゐた」である。主人から暇を出されてもなお語り手に「下人」と呼ばれるこの男は本当は「もと下人」であるはずだ。「羅生門」の典拠である「今昔物語集」の「羅城門登上層見死人盗人語第十八」では、この男は最初から「盗人」である。芥川はこれを「下人が盗人になる物語」に書き換えたのだが、本当は「もと下人」がその内面を束縛するものから解き放たれ、別な存在になったということではないか。

われわれは自分が所属するグループの一員であることに安心感を抱くことが多い。卑しい下人にもその意識はあったのであり、そこから解き放たれることで「もと下人」ではない「誰か」になる。それは原典と同じ「盗人」でなくてもよいのである。初出で結末を「下人は、既に、雨を冒して、京都の町へ強盗を働きに急ぎつゝあつた」と書いた芥川は、のちにそれを「下人の行方は、誰も知らない」と書き換えた。これにより小説内で悩んでいた「もと下人」は消滅し、呼び名の無い「誰か」が「黒洞々たる夜」の中に消えていったということになる。若者に対して、いつまでも過去の自分に囚われず、先の見えない未来に自分を解き放つことの意義を、「羅生門」は語っているのだ。