3つのポイント

point

01

国際日本の学びの方法を

形作るワークショップ

「国際日本学ワークショップ」は、みなさんを国際日本の学びにいざなう科目です。学問として1つのテーマを調査し、考察するにはしっかりとした方法を身につけなければなりません。クラスメイトと共同して、基礎的な調査から、資料作り、発表の仕方まで学びます。古くからの日本の文化、そして今まさに国際的にも注目されている新しい日本の文化について、各自の好奇心の赴くまま自由に学ぶための「翼」を手に入れましょう。

point

02

伝統・現代・国際の

3つの視点から専門的に学ぶ

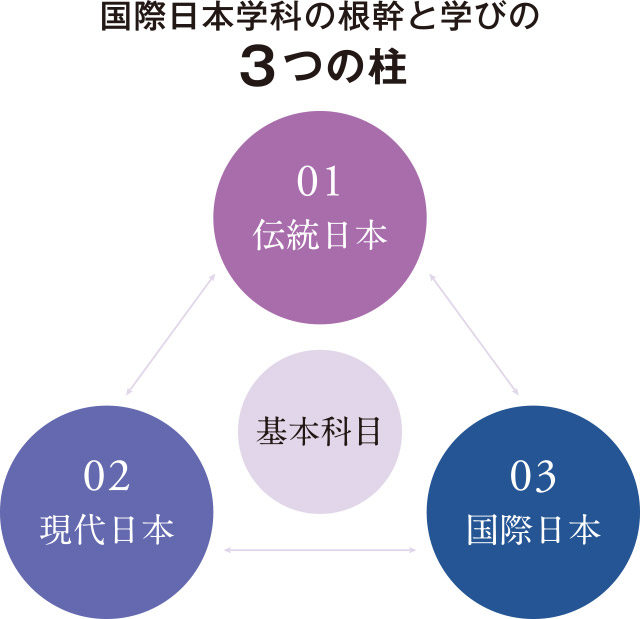

歴史的な深さと広がりを持つ日本の文化。それらを総合的に学ぶために国際日本学科では3つの科目群を設定しました。古くから伝わる文学や歴史を学ぶ「伝統日本研究科目」、現代カルチャーや現代日本語を深く学ぶ「現代日本研究科目」、そして、国際的な視野から日本を見つめ日本を世界に発信していく力を養う「国際日本研究科目」。3つの科目群の多彩な科目が待っています。

point

03

自分の興味あるテーマを追究し

実践力を身につけるゼミ

3・4年次になると、国際日本に関する広い分野のなかから自分のテーマを選び、ゼミに所属して研究を進めます。テーマに関係する文献の読解や独自の調査をふまえて、自分ならではの考えを構築する過程を通して、物事を客観的に判断する力や社会に通用する実践力を身につけます。

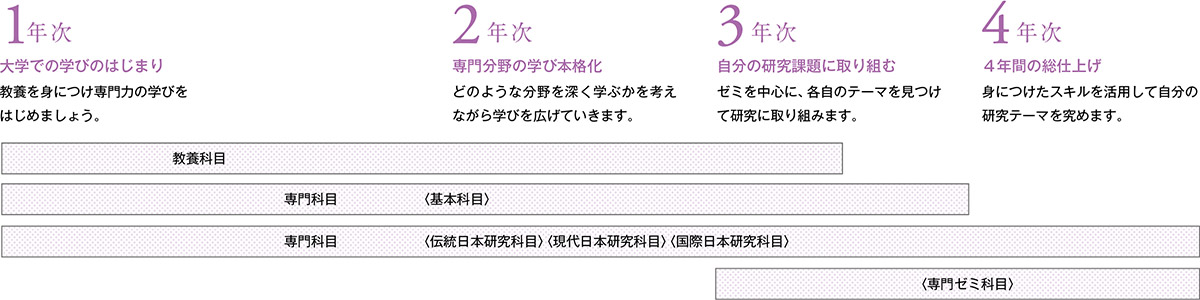

4年間の流れ

KOMAJOの実践的な学び 〜education & support〜

1伝統日本

歴史や文学など古くから伝わる「伝統日本文化」を深く見つめる

歴史・文学・習俗など現代にまで引き継がれた日本の伝統文化を広く学び、日本文化の担い手として、幅広い視座から立体的に日本文化をとらえる力を身につけます。また、「江戸文化体験実習」「京都文化体験実習」などの基本科目を通して、日本の伝統文化に“直”に接し、その深さと魅力を“心身”をもって体得することができます。「伝統日本」に関する学びは、歴史・文学・民俗学などの学問領域を横断して幅広い知識を習得するとともに、日本の伝統文化が現代社会においてどのような意義を持つか考えていきます。

伝統日本研究科目例

- 歴史資料論

- 日本の歴史と文化

- 日本の伝統芸能

- 日本の古典文学

- 仏教と古典

2現代日本

アニメやポピュラーカルチャーなど世界を魅了する多彩な「現代日本文化」を幅広く考える

日本の現代文化は、伝統的日本文化のコンテンツに加え、アニメ・マンガ・ポピュラーカルチャーなど多様な分野に広がっています。海外からも注目される日本の現代文化を深く学んで現代的視点を磨くとともに、「伝統日本」や「国際日本」との横断的な学びを通して、重層的な視点から「日本」をとらえる思考力を身につけます。日々変化していく現代的事象は、日本文化の本質に根差す変革ととらえるべきか、それとも一時の流行なのか、深く考えていきます。

現代日本研究科目例

- デジタル文化論

- ポピュラーカルチャー論

- 日本の現代文学

- 子どもと日本の文化

- 現代〈禅〉文化論

3国際日本

「世界の中の日本」を知り、日本を世界に発信していく

21世紀において、グローバル社会のなかの日本を知ることは今まで以上に重要なものとなっていきます。「伝統日本」や「現代日本」で日本のことを学び、「国際日本」で世界を学ぶことで、両方の知識を融合して社会を見渡す俯瞰的な思考力を培うことができるようになります。わずかな出来事が、大きな変化を生み出し、信じられないスピードで変容していくグローバル社会を知ることで、改めて「日本を世界に発信する」ことが、いったい何なのかを考えていきます。

国際日本研究科目例

- 多文化共生論

- グローバリズムと日本

- 英語で日本文化

- ジャパン・スタディ

- 日本と英文学

Pickup科目

日本の伝統芸能

神楽、能、文楽、歌舞伎などの日本を代表する演劇をはじめ、映画・歌謡・舞踊・落語など、日本文化におけるさまざまな芸能を学びます。また、現代の新しい芸能文化についても学ぶ予定です。なお、本学がある稲城市の里神楽について知り、身近な日本の伝統芸能に親しむことも視野に入れています。

ポピュラーカルチャー論

日本のマンガ文化やアニメ文化を中心として、昭和の時代は児童向けとされた分野が、メディアの変化とともに幅広い世代に浸透し、現代では海外からも日本文化の中心として注目されるに至った経緯を学びます。また、マンガなどを取り巻く社会状況や送り手・受け手の変化など、ポピュラーカルチャーを支える母体の特徴や課題についても考えます。

ジャパン・スタディ

現代日本の食文化、消費文化、日常生活を中心に学び、日本文化の基礎知識を海外へ発信・紹介する力を養います。また、「西洋社会からみた日本文化」といったトピックは、長く西洋社会で研究されてきました。この授業ではその歴史を振り返り、そこから日本文化の理解のあり方について考えます。