住空間デザイン学科4年 橘田スタジオ 5月見学会を開催!

2016/06/28

橘田スタジオでは、5月16日月曜日、卒業研究に向けての調査・情報収集・デザイン技法の勉強などを兼ねて、墨田区にある染色工房、硝子メーカーの見学会を開催しました。

墨田区は、スカイツリーで一躍有名になった東京の下町エリアです。

染色、硝子、漆器、指物、屏風、銀細工など、日本の伝統工芸やものづくりを継承する工房やメーカーが数多く集積しています。

今回は、

創業350年、歌舞伎・テレビ・舞台芸能衣装をはじめ、法衣・装束・半纏などの染色・刺繍加工を手掛けられている染工場「株式会社 石山染交」様、

創業116年、四代続く歴史をもつ東京で最も古い硝子メーカーのひとつであり、江戸切子の老舗でもある「廣田硝子株式会社」様、系列工房ショップである「すみだ江戸切子館」

を訪問しました。

お昼には、大横川親水公園に面した倉庫をリノベーションしたイベントスペースやカフェがある「すみだパークギャラリー」も体験してきました。

石山染交社長石山様、石塚様、加藤様、スタッフのみなさま、

廣田硝子会長廣田達夫様、社長廣田達朗様、スタッフのみなさま、

お忙しいお仕事の中、長時間の見学および貴重なレクチャー、誠にありがとうございました。

詳しくは、

株式会社 石山染交 ホームページ

http://www.ishiyamasenko.co.jp/

廣田硝子株式会社 ホームページ

http://hirota-glass.co.jp/

以下、スタジオ学生からの見学レポートを紹介します。

住空間デザイン学科 特任教授 橘田洋子

石山染工工房 見学

住空間デザイン学科4年 牧野結

能や雅楽を中心とした着物やお祭りの半纏さらには和装バッグなどを制作している石山染工さんにお邪魔させていただいた。

はじめに、13代目代表取締役社長・石山祐司様に、石山染交の歴史、染色・刺繍加工という具体的なお仕事内容、その魅力や難しさなどを伺った。

石山染交13代目 石山社長にお話をうかがって、、、

その後、職人の加藤様に、実際の工房の中を巡りながら、一つずつ現場を見学させてもらうことに。

この工房では、染め、絵付け、刺繍にいたるまで、すべて人の手で作り上げられている。

染色作業中。とても蒸し暑い空間での過酷な作業

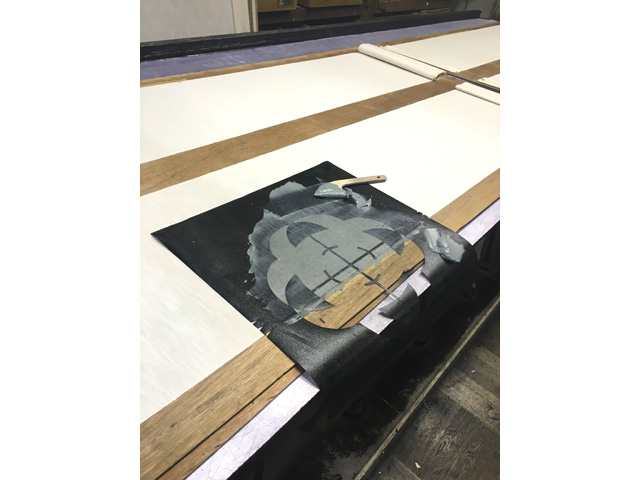

「張り場」と呼ばれる14メートルの作業場。

生地が張られ、一枚一枚、刷毛で色をのせながら染色

染めは、布の種類にもよって染め方が変わる。何度も何度も高温の湯の中で染色する場合と、平筆でムラが出ないように色をのせていく場合とがある。どちらも職人の腕があってこそ成り立つものだと感じた。

色別ニ数多くの刷毛が。まるでアート

型紙を使って柄を染めることも。

古い伊勢型紙から現代デザインの型紙まで数多く保管

また、絵付け(柄を描く)の際に驚いたのは、たった8色の色からすべての色を作り出しているということである。配合も感覚で混ぜていくというお話を聞き「下町の職人」の素晴らしさ、手に職をつけることとは何か身をもって感じた瞬間だった。

8色の色で、無数の微妙な色を創り出す

細かな日本刺繍にも感動。

偶然、橘田先生が石山染交さんと開発した

“江戸かたばみバッグ”の制作過程に遭遇

さらに難しい仕事だと感じた点としては、50年も前の能楽衣装を昔のモノと同じように新たに作るという仕事である。制作過程の資料が全くない中、当時の衣装を何度も見直して、あえて失敗している部分から推測した情報をもとに制作方法を解明したりしながら新たに作り直していくという作業に、驚愕しつつも感動した。50年前の職人に想いをはせ、一枚の布と対話していくその姿を、日本に是非とどめたいと感じた瞬間だった。

50年前の能楽衣装の再現検討中。

工房内をすみからすみまで丁寧にご案内してくださった

友禅職人の加藤さん。

今回、伝統的な商品をまじかに触れることができとても感動したこと、日本の伝統の素晴らしさを再認識できたことにより、さらに「もっと知りたい!」という思いが増した。ぜひ、卒業制作に生かしていきたいと思う。

すみだパークギャラリー内ささやカフェ 体験

住空間デザイン学科4年 石井彩

倉庫を改修して作られたギャラリー・カフェスペースで、隣接された公園では親子連れがおり、カフェの利用が多く見られました。

店内はとても落ち着きのある空間で、小さいお子さんがいるお母さんの憩いの場でもあると共に、若い会社員の方たちの姿も見受けられました。メニューなども黒板に書かれており、おもしろさがありました。

カフェの黒板メニューを見ながらランチのオーダー中

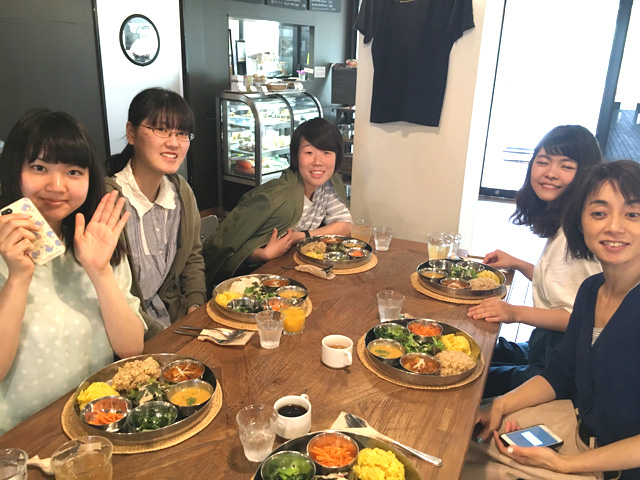

いよいよランチタイム。みんなで記念写真!

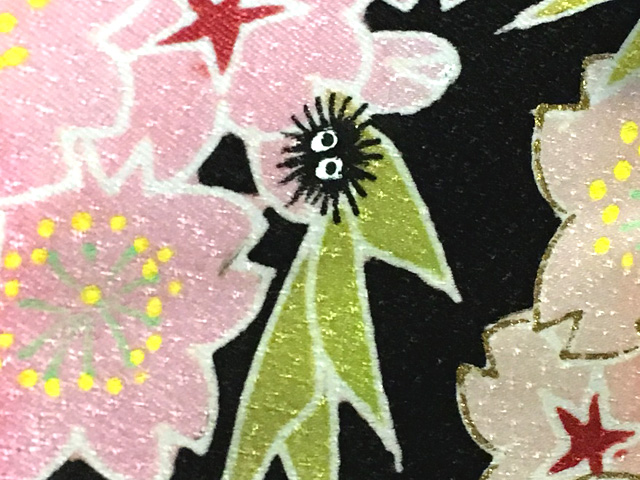

また、店内奥には午前中に見学した石山染交さん制作の江戸友禅の着物が飾られており、落ち着いたカフェの空間に美しい着物が映え、つい目がそちらに。着物をよくよく見るとジブリでお馴染みのあのキャラクターが。

石山染交 友禅職人 加藤さんが制作した江戸友禅の展示。

ダイナミック!

伝統的で大胆な手書き友禅の柄の中に、

よ~くみると、、、遊び心満載

みなさん、どこにいるのかはぜひ行って見つけてからのお楽しみに!

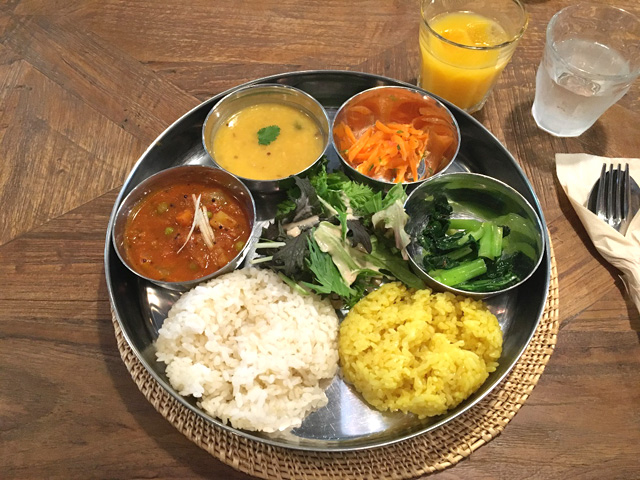

カフェは、オーガニックの素材が使われたランチとなっており、とても満足しました。カレーは少し香辛料が効いていてスパイシーでしたが、ライスと一緒に食べると辛みとの相性がよく、とてもおいしかったです。

オーガニックでお野菜いっぱい。

身体にやさしいカレーランチに大満足

廣田硝子ショールーム&すみだ江戸切子館工房ショップ 見学

住空間デザイン学科4年 松野綾果

私が廣田硝子さんを知ったのは、2年次の橘田先生の授業でした。その時配布された東京復刻ガラス「BRUNCH」のリーフレットのレトロな雰囲気に惹かれて、ずっと大切に持っていました。

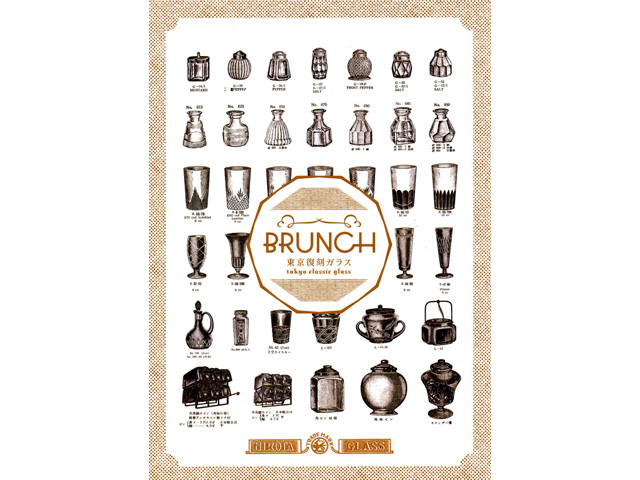

東京復刻ガラス「BRUNCH」のリーフレット表面

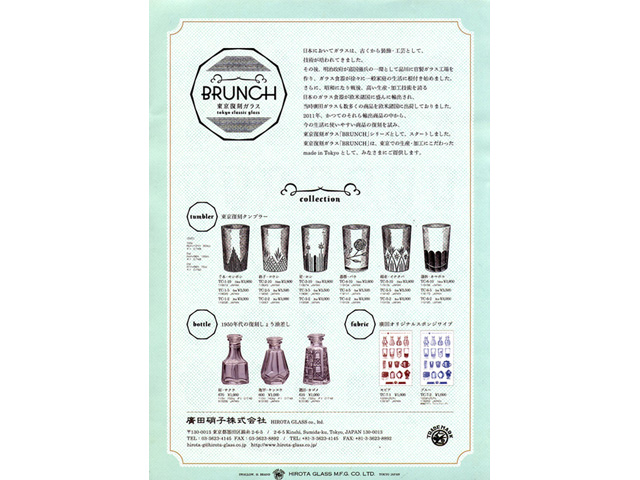

リーフレット裏面

「BRUNCH」は、1950年代、欧米諸国に輸出していた多くの商品の中から、今の生活に使いやすい商品をセレクトして復刻したものです。

商品開発のきっかけは、昔、カタログを作るために作った版木が会社の倉庫に眠っているのを発見したことだそうです。歴史ある商品であるからこそ、見つかった版木を活用して商品展開を行うために、橘田先生と廣田硝子さんとがコラボレーションして、商品を開発したと伺いました。

1950年代輸出用カタログに使用していた版木

その版木をアイデアに復刻した東京復刻ガラス「BRUNCH」。

どこか懐かしいレトロさと現代日本でしかできない

薄いグラスにカットする技術の妙

その他にも、廣田社長から江戸時代後期の「江戸切子」、明治・大正時代の「乳白硝子(オパール)のあぶり出し技法」の生産工程についても詳しく教えていただきました。

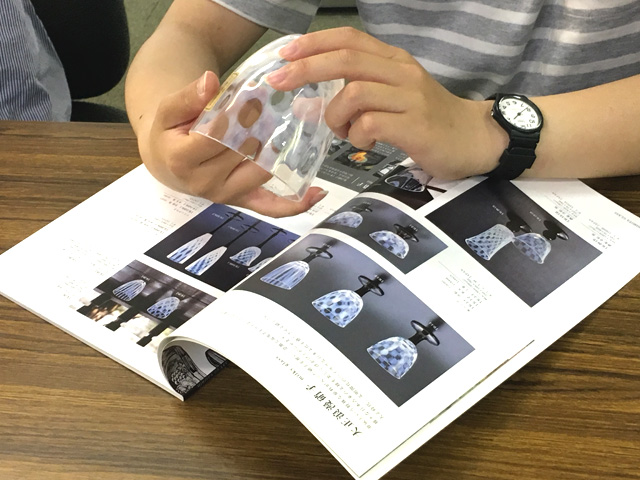

その後ショールームで、さまざまなガラス商品を実際に手で触ったり、光を当てたりしながらガラスの器の勉強をしました。

丁寧にガラスのいろはをレクチャーしてくださる廣田達朗社長

日本独特の成型方法 乳白硝子。熟練した職人技を手で触って実感

その後、廣田会長とご一緒に、「すみだ江戸切子館」に訪れました。まずはショップ内で、江戸切子の制作過程をわかりやすく教えていただきましたし、ショップの奥にある工房では、職人さんたちの制作現場を見学することができました。

すみだ江戸切子館。誰でも気軽におとずれることができる

江戸切子の製造方法を熱心に教えてくださった廣田達夫会長

店内には、製造過程がわかりやすく展示

ショップ奥の工房では実際の商品の制作作業を体験

ぜひ皆さんにも体験していただきたいと思います。

今回お話を伺い、廣田硝子さんの「昔ながらの技術を次世代に伝えたい」という思いを強く感じました。私自身も、実際に商品を使うことで、周りの人にも魅力を発信していきたいと考えています。