【日本文化学科】「研究余滴」3

2015/02/09

日本文化学科 小川 誠

考古学は歴史の真実を語ることのできる学問であるとよくいわれます。確かに、土に埋もれた「もの」は当時の人びとの生活を直接私たちに伝えてくれます。しかし、考古学は世間の人が考えるほど万能な学問ではありません。

いったい、当時の生活にかかわる「もの」がどれほど遺されるというのでしょうか。たとえば、竹は、容器、飲食器、利器など、さまざまな道具を作ることのできる秀逸な素材です。しかし、竹を利用して作られた道具は、長年のあいだに腐敗します。仮に竹器を日常の道具としていた人びとがその土地で暮らしていたとしても、条件が整わない限り、生活の跡が我々の目に触れることはありません。そのような人たちが存在した事実は、後世の人に知られることなく永遠に埋もれてしまうのです。

日本列島の旧石器人は、もっぱら石を素材として道具を製作していました。出土資料の大部分は石製品で占められます。しかしこれは、石のみが道具の原材料であったことを意味しません。石器と併行して、加工が簡単な木器を日常的に使っていた可能性があります。けれども残念なことに、複数の遺跡で木器使用の痕跡が見つからなければ、木器を常用していたと書くことはできません。

このように、遺物や遺構が見られないことを理由に、安易に特定の道具や生活文化が存在しなかったと断定を下すことはできず、かといって、本当にそれらの遺物や遺構が無かったのかと問われた場合、それを実証することも至難の業なのです。在ることの証明はたやすく、無いことの証明は困難を極めます。考古学は限られた「もの」から歴史を創作していく運命を背負った、いわば、鍵穴から部屋のなかを覗くようなもどかしさを常に感じる学問なのです。

考古学が万能でないことを示すもうひとつの理由を示しましょう。それは、検出された遺物や遺構がどのような用途で用いられていたのか、わからないことが多々あるという事実です。発掘の結果、出土物に直接触れることはできても、製作者がそれに込めた思いを読み取ることができず、解明の手が及ばないことはよくあります。「もの」は見えても「ひと」が見えてこないという状況です。

中国の南西部にジャイアントパンダの生息地として有名な四川省があります。その四川省の三星堆という遺跡で大量の金器、青銅器、玉器、象牙などが、掘り込まれた穴から大量に発見されました。黄河流域以外に「文明」規模の高度な文化が存在したことで有名になり、新聞でも大々的に報じられました。日本人の中国旅行者も随分現地の博物館を訪れたようです。それほど衝撃的な発見だったのです。

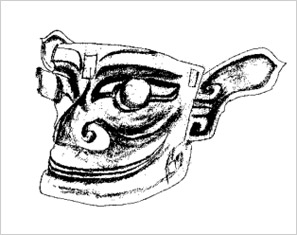

大型青銅仮面

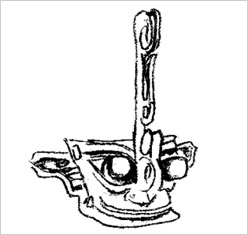

中型青銅仮面

(イラスト:千葉公慈)

そのなかに、「獣面具」と呼ばれる一連の青銅仮面が含まれていました。大型青銅仮面は、高さ66cm、幅が138cmある特大の仮面です。中型青銅仮面は、額から立ち上がる立体文様を含めると、高さは80cmをこえてきます。当時の人たちが、これらの仮面を顔に当てて使用したとは考えられません。持ち運びにさえ苦労する大きさと重さです。三星堆の青銅仮面群はいかなる場で、いかなる使い方をされたのか、そこにはどのような世界観が隠されていたのか、そもそも、異様に飛び出した眼はいったい何を意味しているのか、今のわれわれには皆目見当もつきません。

この一事例からもわかるように、完璧な「もの」を手にしていても、考古学は歴史の復元に難渋する場面によく遭遇します。意味不明なものに出会ったときに、祭祀や儀礼といった安易で漠然とした解釈に落ち着いていては前に進みません。暗闇の先に歴史の真実が顔を出してくれることを願いながら、あきらめることなく事実を積み上げる作業を繰り返し人の営みを追跡していく姿勢が考古学には求められているのです。