008:産学連携課題「コマジョリノベ」第2弾「和良インテリア計画」 東京新聞に記事掲載、最終プレゼンテーションが行われました。

2015/02/13

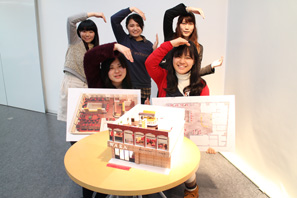

インテリアデザインコース3年生の空間系ゼミで取り組んできた、産学連携課題「コマジョリノベ-和良(わら)インテリア計画」の最終プレゼンテーションが開催されました。

ブティックや雑貨店などが並び、お洒落な街として知られる東京・自由が丘の、米粉を用いたパンを販売する「和良自由が丘工房」の2階にあるカフェ・レストラン「WARA CAFE」のリノベーション提案を行う計画です。

「コマジョリノベ」授業の取り組みの様子は、先日、東京新聞多摩版朝刊に掲載されました。3名の教員による指導のもとで、3つのグループごとにまとめた内容をさらにブラッシュアップし、今回の最終プレゼンテーションに臨みました。

晴天に恵まれた1月下旬の午後、「和良」を運営する株式会社エスコ・コーポレーションの北山社長と黒田専務を岡山からお迎えしました。また「和良自由が丘工房&WARA CAFE」の大山マネージャーの他、葛城理事長と光田学長をはじめ、大学教職員の方々にもご出席いただき、会場となったインテリアデザイン実習室でプレゼンテーションが始まりました。

手前より黒田専務、北山社長、大山マネージャー

A班(門岡、多田、西村、桃井、山田、康)

B班(飯田、石掘、片岡、高橋、初澤、若杉)

C班(伊藤、岩崎、片田、鈴木、関根)

A班の作品タイトルは「彩(いろどり)-見て、触れて、食べて-」です。近ごろユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」と「和紙」を身近に感じられる、和モダンの空間を提案しました。見どころの一つは、当店のパンの原料である、岡山産のお米のサンプルを見たり触ったりして楽しめる、店内のさまざまなディスプレイによる演出です。また通りに面した窓面や階段の手すりには、組子細工とカラフルな伝統色の備中和紙を合わせ、内外に華やかな和の印象を与えています。

企業の方々からは、お米のディスプレイ方法の詳細について、詳しい説明を求められました。また小さな和紙照明の点灯でパンのお代わりを知らせるサインの提案など、お店のオペレーション(運営)までよく考えられたデザインである点を評価していただきました。その一方で、手すりなどに用いる和紙の耐久性の問題、テーブルの大きさやテーブル間の通路幅の不足、全体として大幅な改修が予想される、などの指摘がありました。

A班 プレゼンテーションの様子

A班 模型:組子細工と色和紙による手すり

A班 模型:お米のディスプレイを中央テーブル上に配置

A班 模型:店内イメージ

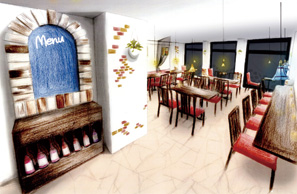

B班は「two-facedness(二面性)」がテーマ。昼と夜、東京と岡山、健康と美の二面性に着目し、デザインしました。照明の切り替えによって昼と夜の雰囲気をがらりと変化させ、白壁や石張りなどレトロな街並みが特徴的な岡山県倉敷のイメージを内装に取り込み、現在の店舗で使われている濃い茶色の家具や、和良のテーマカラーであるワインレッドと調和させました。また料理で使用されている有機野菜とお米を印象付けるグラフィックや演出を店内全体に施しました。

この提案は全体の完成度の高さが評価されました。現在の家具がシートの張り替え程度でそのまま使用できることで改装のコストを抑えられる点も評価が高く、また夜にカーテンを引くことで半個室状の席をつくる提案は、企業側も気が付かなかった良いアイディアであるとコメントされました。シート張り地のワインレッド色がこのお店にふさわしいかどうか、学生に意見を求められる場面もありました。

B班 パース:レンガや石乱貼りのレトロモダンな内装

B班 プレゼンテーションの様子

B班 模型:お米と野菜の模様による吹抜け手すり

B班 模型:ワインレッド張り地の椅子

最後はC班「Approachable ~もう一つの場所~」。家でも仕事場でもない、誰でもゆっくりと親しめる居場所とするため、細やかな仕掛けが店内全体にわたってデザインされています。店の中央付近に置かれた有機野菜やワイン、雑誌などを色鮮やかに飾るディスプレイラックは、背板が透明なため店内の視線を妨げず、週末に行われるライブ演奏などの邪魔にならないように配慮されています。また店舗の正面外観(=ファサード)に取り付けられたフラッグやシェードも、街に対してお店の印象をはっきりと与えています。

プレゼンテーションが素晴らしいと評価された提案でした。店内にディスプレイされたパンや野菜まで細やかに表現された模型も、とても見応えがありました。質疑応答では、必要な時に取り出すベビーチェアの保管場所について、また客席側からの厨房の見え方をオープンにするかクローズにするかについて、などの意見を求められました。模型やパース図をフル活用しながら、質問に的確に答えようと努力するメンバーたちの努力が印象に残りました。

C班 模型:野菜やワインを飾るディスプレイ

C班 パース:ライブ時に分割できるテーブル

C班 プレゼンテーションの様子

C班 模型全景

発表をすべて終えて、企業の方々に総評をいただきました。

- 「想像以上に真剣に提案を考えてくれていて感心した。」

- 「お客様の目線と、従業員の目線の両方をよく考えてくれていた。」

- 「期待を超えると『感動』だ!!といったことをよく社内で話しているが、まさにその通りだった。」

- 「提案を事業として検討し、学生たちの考えを少しでも取り入れていきたい」

など、前向きで学生たちが勇気づけられる、多くのコメントをいただきました。

参加学生代表のコメント

- A班 班長 門岡未来

課題はとても苦労しましたが、自分自身の能力の向上に繋がり、デザインについて新たに考え直す機会にもなりました。班員に積極的に発言してもらうことを目標とし、全員で話し合い案をまとめました。実際のお店をデザインするにあたり、どのようにしたらお客様が喜び来店してもらえるかを主に考えました。 時間制限のある中、細部までこだわり考え、最後まで成し遂げることで、納得のいく作品になりました。プレゼンでの連携企業の方々や先生方の意見を、今後の作品に繋げていきたいと思います。他の班とも協力しあえ、将来に役立つ、とても充実した課題でした。このような機会を設けていただき、ありがとうございました。 - B班 班長 高橋紗依

今回の課題はグループでの取り組みでした。どんなデザインにするか、誰が何を制作するか、いつ全員で集まって作業するか…、挙げたらキリがないほど、グループならではの問題が沢山ありました。「もう駄目かもしれないな…」と何度も心が折れそうになったときに、グループのメンバーや他グループの友人たちと励まし合い、先生方からアドバイスをもらい『B班の和良』を作り上げることができました。今回の課題でグループ活動の大変さと、グループで一つの作品を作りあげたときの喜びを学びました。また、班長としての責任や仕事も学ぶことができました。今回支えてくれたグループのメンバーや先生方、他グループの友人たちには本当に感謝しています。 - C班 班長 片田美里

企業の求めることに対する視点をこの課題で学べたように思います。普段の課題では、自分の想像で動線プランを考えたりしていましたが、この課題では、想像がより身近なもので実際に必要なのはなんだろう、実際にこれを実現するとしたらどのくらい変えずにできるだろう、という視点で考えることができました。作業では、店側のイメージに合わせつつ、自分たちの方向性を見つめながらコンセプトを考えることに試行錯誤しました。しかし色々と模索した結果、模型のディスプレイ棚など、とてもいいものが出来上がりました。企業の方々の講評では現場の声が聞け、今後の課題の参考となるような新しい着目点を意識することができ、とても良い経験になりました。

今回のプレゼンテーション資料を企業様にお渡しし、今後の方針を検討していただくことになりました。学生たちは授業後も大学や自宅で毎日遅くまで作業を進め、並々ならぬ意欲と大変な頑張りを見せてくれました。それぞれの学生が達成感を得られたと同時にまた、グループで協力しながら作業を進めることの楽しさや難しさも体得できたと思います。

企業様からのコメントにも表れている通り、学生たちの提案が少しでも実際の店舗改修計画に取り入れられることで、今後学生たちがこうしたリノベーション計画への理解と関心をさらに深め、またこれから本格化する就職活動や卒業制作などに向けて、大きな力と自信をつけてくれることを、心から期待しています。

このたびの産学連携課題において、大変貴重な機会を与えてくださいました株式会社エスコ・コーポレーションの北山社長、黒田専務をはじめ関係者の皆様、「和良 自由が丘工房&WARA CAFE」大山マネージャーとスタッフの皆様、並びにご協力いただいた大学教職員の皆様に、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

住空間デザイン学科 担当:神村真由美、橘田洋子、佐藤 勉

全員で記念撮影を行いました

お知らせ

2月27日(金)から3月1日(日)まで、東京都千代田区の3331 Arts Chiyodaにて開催される、「駒沢女子大学人文学部空間造形学科(現:住空間デザイン学科)卒業制作展2015」に、今回学生が制作した「和良インテリア計画」の模型およびプレゼンテーション資料を特別に展示します。詳しくは「卒業制作展2015」の案内記事(以下)をご覧ください。