色のある世界[社会科 栗山]

2025/01/31

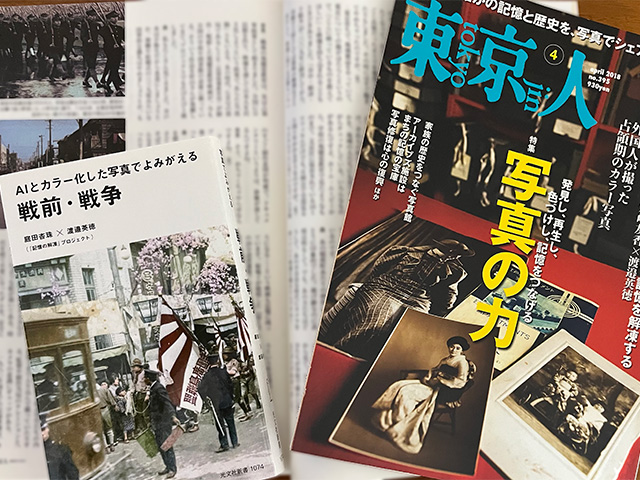

前回のこまつぶに引き続き、今回も「ビジュアルヒストリー」から記したいと思います。

視覚的な史資料から歴史を考える「ビジュアルヒストリー」ですが、この授業を担当した当初から毎年取り扱っている作品があります。それは「1 カラーでよみがえる東京 ~不死鳥都市の100年~」です。

この作品は、明治期から現代に至るまでの東京にスポットをあて、震災や戦争で傷ついた東京が、多くの人々の手によってよみがえっていく様子を描いています。カラー化された「モノクロの昔」は、そう遠い過去のものではなく、今とのつながりや身近さが感じられ、本当に存在した現実なのだと思い知らされます。そして作品を通じ、制作者はどのようなメッセージを視聴者へ投げかけているのか。作品の意図も考えていきます。

さて、この作品には「2 あすへの祈念」という文章が登場します。これは、作家の杉本苑子が1964年の東京オリンピック開会式に出席した際の心情を綴った文章です。実は、彼女は東京オリンピックの約二十年前、神宮外苑競技場(現 国立競技場)で行われた出陣学徒壮行会にも出席していました。くしくも、オリンピックの祭典と学徒を戦場へと見送る壮行会が、二十年の時を経て、同じ場で行われたのです。彼女はこう綴っています。 ※以下、一部抜粋

「色彩はまったく無かった。学徒兵たちは制服、制帽に着剣し、ゲートルを巻き銃をかついでいるきりだったし、グラウンドもカーキ色と黒のふた色―。暗鬱な雨空がその上をおおい、足もとは一面のぬかるみであった。」

「オリンピックの開会式の興奮に埋まりながら、二十年という歳月が果たした役割の重さ、ふしぎさを私は考えた。同じ若人の祭典、同じ君が代、同じ日の丸でいながら、何という意味の違いであろうか。」

「きょうのオリンピックはあの日につながり、あの日もきょうにつながっている。私にはそれが恐ろしい。祝福にみち、光と色彩に飾られたきょうが、いかなる明日につながるか、予想はだれにもつかないのである。私たちにあるのは、きょうをきょうの美しさのまま、なんとしてもあすへつなげなければならないとする祈りだけだ。」

作品中、カラー化された出陣学徒壮行会の映像が流れます。色を付けてもなお、色彩はまったくありません。一方、1964年の東京オリンピック開会式は、快晴の下を入場行進する日本選手団の真紅のブレザーが鮮やかで、その強烈なコントラストに、どちらも存在していた現実なのだと痛感します。

「きょうのオリンピックはあの日につながり、あの日もきょうにつながっている。私にはそれが恐ろしい」と述べた杉本氏の心情を思うとき、この世界を二十年後も「色のある世界」として残していけるのか、はたして、この世界も本当に「色のある世界」と言えるのだろうか。歴史の一員として、私たちが果たすべき役割に気付くきっかけを「ビジュアルヒストリー」から見つけて欲しいと願っています。

AIによるモノクロ写真のカラー化が進んでいます

脚注

1 NHKスペシャル 2014年

2 『東京オリンピック 文学者の見た世紀の祭典』 講談社編 2014年

社会科 栗山